Today the program of this year’s vespers was published. And again I’ll travel to Wissembourg each sunday to listen to the outstanding sound of the Dubois organ. Thanks to all involved in the organisation of the events.

Diakritische Zeichen in Unicode

Auch in Unicode gibt es mehrere Möglichkeiten, diakritische Zeichen darzustellen. Stark vereinfacht ausgedrückt kann ein Zeichen als selbstständiges Zeichen (»Ich bin ein Ä«, Normalization Form C, abgekürzt NFC) oder als zusammengesetztes Zeichen (»Ich bin ein A mit zwei Punkten darüber«, Normalization Form D, abgekürzt NFD) ausgedrückt werden.

Ich nutze ein Python-Skript auf Mac OS X, um automatisiert aus Dateinamen Tags für Ogg-Vorbis-Dateien zu generieren. Im Dateinamen von OS X liegen die diakritischen Zeichen als NFD vor. Um die Zeichenkette in NFC zu überführen, nutze ich folgenden Aufruf:

filenameNFC = unicodedata.normalize("NFC", filenameNFD.decode("utf-8"))

Kleines Konzert auf der historischen Dubois-Orgel in Weißenburg

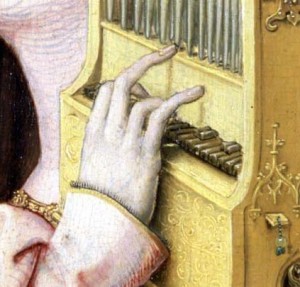

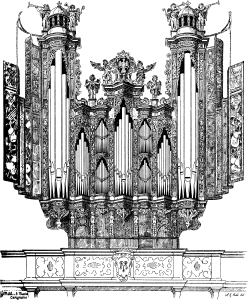

Ich bin außerordentlich dankbar dafür, dass ich hin und wieder auf dem wertvollen Instrument in Sts Pierre et Paul in Wissembourg spielen darf. Man sagt den deutschen Instrumenten den „Silber-“ und den französischen den „Goldklang“ nach. Das Cornet, das Plein Jeu (Prinzipalplenum) mit der tiefliegenden Fourniture (Mixtur), die Zungenstimmen wie Cromorne (Krummhorn) und nicht zuletzt das Grand Jeu klingen deulich anders als deutsche Instrumente. Zudem ist das Instrument im Vergleich zu jüngeren Vertretern drei Halbtöne tiefer und ungleich schwebend gestimmt.

Im Mai letzten Jahres hatte ich einige Stücke für meine Familie gespielt. Heute Mittag hatte ich erneut die Gelegenheit dazu. Hier die Auswahl:

- Abraham van den Kerckhoven (1618 – 1702) – Preludium & Fuga sowie Fantasia in d

- Johann Pachelbel (1653-1706) – Chaconne in f-Moll

Beim Üben im April sind die Stücke recht gut gelaufen. Leider nicht so letzten Sonntag. Gestern lief es besser, aber noch immer nicht so, als dass ich mich für heute Mittag gut vorbereitet fühlte. Allerdings ist es immer wieder so, dass es dann doch klappt, sobald es darauf ankommt. Dass ich in der Hektik des Spiels ein paarmal die Tasten nicht ganz sauber getroffen oder die Fingersätze nicht im wünschenswerten Maße berücksichtigt habe gehört wohl mit dazu. Erstaunlich gut bin ich mit dem verhältnismäßig kleinen Pedal zurechtgekommen.

Das Erarbeiten der Stücke hat mir im vergangenen dreiviertel Jahr sehr viel Freude, aber auch viel Arbeit bereitet. Daher werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen. Ich vermute allerdings, sie wird nicht allzulange dauern.

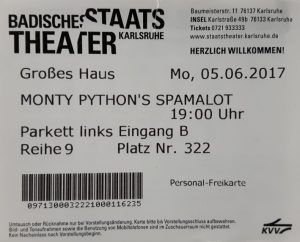

Staatstheater Karlsruhe – Spamalot

Heute Mittag erhielt ich überraschend eine Einladung zur letzten Vorstellung von Spamalot. Ich bin zwar überhaupt kein großer Freund von Musicals, als langjähriger Monty-Python-Fan fand ich die Show allerdings sehr gelungen.

Die meisten Sketche sind dem Film »Monty Python and the Holy Grail« entnommen, aber es durften natürlich auch Anleihen aus »Life of Brian« nicht fehlen.

Melanismus bei den Kreuzottern im Schwarzwald

Ich war lange nicht im Schwarzwald. Aufgrund der schwül-heißen Witterung in der Rheinebene versprach ich mir etwas Abkühlung, doch auch auf dem Ruhestein war es noch ganz schön heiß.

Auf den Wegen fanden sich einige schwarze Schlangen. Dass es sich dabei um Kreuzottern (»Höllenotter«) handelt, hat mich überrascht.

Kebu live im Tollhaus

Auch wenn die Musik Kebus nicht ganz meinen Geschmack trifft, war es für mich als Synthesizerfetischisten doch ein Erlebnis, Ende März in einer Klangwand lauter Analoggeräte baden zu können – die Anlage hätte ruhig noch etwas höher ausgesteuert sein können.

Die Burg von Kebu ist wahrlich beeindruckend. Klanglich fand ich besonders den Alesis Andromeda A6 prägnant, ein Gerät, das ich bisher nicht sonderlich auf dem Radar hatte, zumal es schwierig zu programmieren gilt.

Edit: Inzwischen het er Mitschnitte ins Netz gestellt.

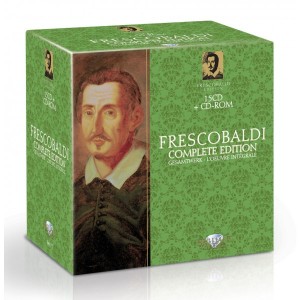

Girolamo Frescobaldi Complete

Bisher hat mein Repertoire einen deutlich französische Prägung. Ich empfinde es allerdings als Mangel, keine einzige Toccata angefasst zu haben. Frescobaldi gilt als einer der Komponisten, der der Toccata zu einem ersten Höhepunkt verhalf.

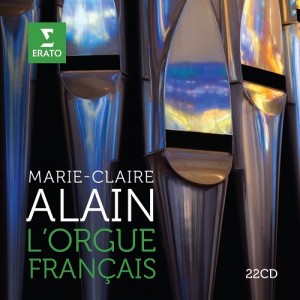

Nach “L’Orgue Français” von Marie-Claire Alain habe ich mir daher die Einspielung des Gesamtwerkes von Girolamo Frescobaldi geholt. Das Paket enthält 316 Stücke für Cembalo, Orgel, Kammerorchester oder auch Vokal. Alle Stücke sind in professionellen Interpretationen eingespielt und für nahezu unverschämt kleines Geld erhältlich. Liebhabern klassischer Musik kann ich die Schachtel nur empfehlen.

Vor 100 Jahren – die erste Jassplatte wird aufgenommen

So zumindest sieht es Stefan Hentz in der Zeit.

Swapping keybeds during a performance

Ausra Motuzaite-Pinkeviciene asks:

Do you find hard to jump from manual to manual in fast passages to create an echo effect?

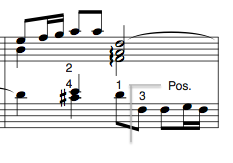

This reminds me of the «Caprice sur les Grands Jeux» of Louis-Nicolas Clérambault (1676 – 1749) I played a couple of months ago. Here’s a recording of Luca Raggi. He really plays it perfectly. But I’m missing alterations in the piece. That’s why I decided to play it on two manuals (Grand orgue et Positif). The difficulty was that almost the whole piece consists of many eigths notes – not much time to swap the manuals. But for the piece’s sake I did it, regardless of the difficult playing.

That IMO was a rewarding decision. I swapped manuals like mad. Starting on the Positif, the left hand went to the Main and back to the Positif several times. In bar 16 both hands touched the Main keybed, and just two bars later both hands switched back to the positif.

Yes, it was difficult to cope with. And yes, it was much more fun than playing the whole piece on one keybed alone.

Johann Pachelbel – Chaconne in F minor

A Chaconne and a Passacaille are very similar. Both use an ostinato theme throughout the piece. The Chaconne in F minor by Johann Pachelbel is one of his most famous works. The ostinato is a very simple one and appears as the pedal’s voice almost during the whole piece.

Above this ostinato, the piece consists of 22 variations, which often are repeated. Organ players like to use those to exhibit the various stops of an instrument, e.g. they add and remove stops at each variation.

For the – almost identical – opening and closing variation, many use the Diapason 8′. On french orgues, usually the Bourdon 8 is added. Vidas Pinkevicius and Ausra Motuzaite-Pinkeviciene do it this way, and so do I. I also follow their approach to alter the manuals during repeating variations.

In contrast to most organ players, I do not alter the registration throughout the piece, though.

It is assumed that it is one of the later works of Pachelbel. It’s kept quite simple. Most parts are written in a simple, monophonic, duophonic or triophonic manner. I keep the initial registration throughout the piece. I just swap the keybeds at times. For some repeating variations I play one with the diapason, the other with a combination of 8′ and 4′ flutes on the other manual. For others, I do not swap the manuals. Sometimes I play the left hand voice on one, the right hand voice on the other manual, depending on my pesonal taste. That’s enough sound alteration, and still lets the listener focus on the actual music instead of the many sounds a pipe organ typically has to offer. Additionally, I play it rather slow compared to recordings I know of. IMO this masterpiece begs for it. Pay attention to each particular 16th. Add ornaments like trills according to your taste. Slow down and accelerate the tempo where applicable. It’s rewarding and will unwrap the beauty of this composition.

The Kisselbach Gloria Klassik 240

During a trip to Rhodes island I received a request to play the instrument in my homeland I used to play almost 30 years ago. I spent one day listening to and selecting pieces I thought I could learn during the 4 months remaining.

Back to germany, I was in desperate need of a setup to learn the pieces I had committed to. The cheapest option was to use existing synthesizers stacked controlling Aeolus. This required to buy a MIDI pedalboard for about 1500 €, plus an organ bench. Which was a botch.

A further option was to buy some complete console built to control a software emulation like Aeolus. The price tag was impressive, though.

The last option was to buy a complete digital intrument, like the Johannus Studio (very cheap look-and-feel) or Opus. I played the latter one at the local trumpet store. The hardware was great, though the sound didn’t fit my taste at all.

I had about 8 weeks left until the concert and still no instrument to practice. I had one last chance by visiting Kisselbach to try their Gloria Klassik instruments available as two II/26, II/40 and III/52 instruments. I played the 240 and was overwhelmed. And I still am. Kisselbach shipped the instrument within a couple of days.

Compared to the 226, the 240 provides the typical stops necessary to play french music. The instrument provides 4 instruments to select from, 2 baroque, 2 romantic. Since the purchase, I never used anything than the Romantic 1 instrument.

The only thing I’m missing is that I’d like to invert the manuals. The upper contains all stops typical for a french “Positif de Dos”. Fantastic. But on a real instrument the Positif is the lower, not the upper manual. Some digital organs allow the user to swap the manuals via the menu. This instrument does not.

It’s not really an issue. Some practice using the target instrument is required anyway.

I’m more than content with the 240. It’s just what I wanted. And compared to the other options I had, it’s quite easy to use. Switch it on, sit down, and start playing.

L’Orgue Français – Marie-Claire Alain

Trotzdem ich mich bereits seit einiger Zeit mit klassischer französischer Orgelliteratur beschäftige, habe ich erst kürzlich Marie-Claire Alain entdeckt. Ihr Lebenswerk, wie beispielsweise die aus 22 CDs bestehende Sammlung «L’Orgue Français», ist beachtlich. Vierhundertdreiundachtzig Stücke lang kann man die Leichtigkeit der Franzosen auf passenden Instrumenten eingespielt genießen.

Das Erarbeiten klassischer Musikliteratur

Vor nicht ganz eineinhalb Jahren habe ich begonnen, klassische französische Orgelmusik zu spielen. Im Moment erarbeite ich zwei Stücke von Abraham van den Kerckhoven.

Eine Lerntechnik sieht in etwa folgendermaßen aus:

- Fingersatz erarbeiten und in die Noten schreiben.

- Rechte Hand, linke Hand und Pedal separat üben, bis alles flüssig läuft.

- Kombinatorisch immer zwei davon zusammen üben, bis alles läuft.

- Alle zusammen üben, bis alles läuft.

- Bei alledem immer den selben Fingersatz verwenden, damit er sich einprägt.

Ich habe das so nie ausprobiert. Aus meiner Erfahrung heraus vermute ich, dass diese Technik zu einer ziemlich guten Wiedergabe dessen führen kann, was auf dem Notenblatt steht.

Aber was ist mit den vielen Dingen, die nicht auf dem Papier stehen, also der Interpretation?

Ich gehe anders vor:

- Die Muster im Stück suchen, Fingersatz erarbeiten und in die Noten schreiben.

- Mit beiden Händen und Pedal unter Verwendung des erarbeiteten Fingersatzes immer wieder durch das Stück “quälen”, bis ich die Noten allesamt kenne. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Fingersatz bereits mehrfach überarbeitet.

- Jetzt kann auch langsam das Metronom zum Einsatz kommen. Damit merke ich abrupt, was ich rhythmisch noch alles falsch mache. Ich versuche mich aber auch nicht abhängig vom Taktgeber zu machen, denn spätestens im nächsten Schritt kommen Ritardandi und Accelerandi hinzu.

- Jetzt kann ich endlich anfangen, aus den Noten das Stück zu formen. Wo bilde ich Phrasen? Wo setze ich Zäsuren? Wo spiele ich legato? Wo verkürze ich Noten zur Akzentuierung? Wo bringe ich Ornamente (wie Vorschlagnoten, Nachschläge, Triller und so weiter) an? Wo kann ich Notes Inégales einsetzen? Wo will ich beschleunigen, wo verzögern? Das hat sehr viel mit aufkommenden Ideen, Ausprobieren und Verwerfen zu tun. Damit einhergehend muss ich auch den Fingersatz immer wieder anpassen.

- Immer wieder spielen, spielen, spielen. Irgendwann bin ich auch so weit, dass ich mir selbst dabei zuhören kann. Passt das so? Klingt das gut? Kann der Komponist sich das so vorgestellt haben? Falls nein, was will ich nochmal ändern?

Dieser Prozess dauert bei mit sehr sehr lange. Sobald ich weiß, wie ich das Stück spielen möchte, tendiere ich allerdings auch dazu, es beiseite zu legen und das nächste in Angriff zu nehmen. Oft beginne ich sogar schon mit dem nächsten Stück, während ich am letzten noch am Feilen bin. Was dazu führt, dass ich im Moment keines der Stücke aus meinem Repertoire “auf Zuruf” zuverlässig sauber wiedergeben kann und ich in der Woche vor einem Konzert intensiv nochmal die Stücke üben muss, die ich spielen will.

Das hätte ich gern anders.

Solange ich die Noten auf dem Pult habe merke ich, dass ich immer nur auf die jeweils zu spielende Stelle fixiert bin. Ich habe nicht präsent, was die nächsten paar Takte passieren wird. Weshalb ich immer wieder mal hängen bleibe. Also versuche ich immer einen Takt voraus zu lesen. Das ist allerdings äußerst mühsam, weshalb ich das immer nur für eine gewisse Zeit schaffe.

Im angelsächsischen Raum ist es stärker Usus, ein Konzert ohne Noten zu spielen, also die Stücke auswändig parat zu haben. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ist im Moment aber noch mühsamer als das Vorauslesen beim Spielen. Ich habe die Idee daher erstmal beiseite gelegt. Aber nicht vergessen. Wenn ich “meine” Stücke mal etwas besser beherrsche, möchte ich das mal wenigstens an einem probieren. Zumal es das lästige Umblättern an oftmals ungünstigen Stellen im Notenbild komplett eliminieren würde.

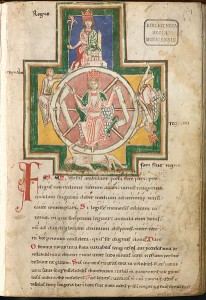

Carmina Burana

Viele werden mit den »Carmina Burana« primär mit dem Orff’schen Werk verbinden. Der Ursprung ist allerdings (Zitat Wikipedia)

der Name einer Anthologie von 254 mittellateinischen, seltener mittelhochdeutschen, altfranzösischen oder provenzalischen Lied- und Dramentexten, die 1803 in der Bibliothek des Klosters Benediktbeuern gefunden wurde.

Neben Carl Orff haben sich auch weitere Musiker der Quelle bedient, unter anderem das Clemencic Consort, das unter diesem Namen 1992 drei CDs veröffentlicht hat. Dank moderner Kommunikationstechnik kann man sich das Ganze bequem über das Web anhören.

Bezugsquellen für Noten klassischer Musik (speziell Orgel)

Freie Notensatzprogramme und Internet demokratisieren und verändern auch den Notenmarkt. Es besteht deutlich weniger die Notwendigkeit, gedruckte Noten kaufen zu müssen – es sei denn, man sucht etwas Spezielles, das im Netz nicht zu finden ist. Die Stücke, die ich gerade übe, fand ich an verschiedenen Orten.

Erste Anlaufstelle ist sicher das International Music Score Library Project (imslp.org), auch wenn man seit kurzem zu einer Zwangswartepause gezwungen wird, bevor der Download startet. HIer findet man sowohl Scans von NOten mit ausgelaufenen Rechten als auch neu gesetzte Werke. Letzteres gibt es auch auf Mutopia.

Eine weitere tolle Anlaufstelle ist ePartitions – Chant et Orgue (inzwischen für unbestimmte Zeit offline).

Wer es lieber deutschsprachig mag, kann auf kostenlose-orgelnoten.de stöbern gehen.

Inzwischen zeige ich die Noten auch gleich elektronisch an. Komplett habe ich allerdings auf das Ausdrucken noch nicht verzichtet. Ich fühle mich nach wie vor mit einem physischen Backup in der Notentasche wohler als ohne.

Wer sich Stücke gerne anhören möchte, bevor er ans Einstudieren geht, wird neben den üblichen Plattformen vielleicht auch auf contrebombarde.com fündig.

Abraham van den Kerckhoven – Fantasia

As I resumed playing classical pipe organ music about a year ago, one of the pieces I used to get a grip on it was a »Fantasia« (in the key of »c«) by Abraham van den Kerckhoven. I like playing it using a »Fond d’orgue« registration. Sheet music can be found at page 57 (75th PDF page) at the international music score library project, imslp.org.

One of the ranks I like most in baroque french pipe organs is the Cornet. Actually it emulates a Zink. It usually is not placed at the same level of the other pipes. Instead it is raised so it can speak directly through the front pipes of the instrument for a more direct sound. It provides 5 pipes per key, emulating the natural harmonic series. Usually it is only present in the upper half of the keybed, while the bass notes are silent. It serves two purposes. Firstly it supports the reed pipes in the upper register in registrations such as the »Grands Jeux«. Secondly it is used as a solo stop, usually mixed with a Bourdon 8′ and a Préstant 4′ and accompanied by a mix of a Montre 8′ and a Bourdon 8′ of the second manual.

I was looking for a nice piece using such a registration. I stumbled upon a further Fantasia of Kerckhoven, this time written in the key of »d«. Notes can be found on page 69 (PDF page 87) of the abovementioned document.

Though not too difficult, it is harder to play than the aforementioned »Fantasia» in »c«. Due to the many 16th notes, the development of a more elaborated fingering is required in order to play it fluently. It’s the task that currently keeps me busy. There’s plenty of work ahead. The desired result, the attempt to play it at least as well as Nico Declerck, appears to be as challenging as rewarding :) .

Nicolaus Bruhns – Præludium e-Moll

Vor langer Zeit hatte ich eine Aufnahme des folgenden Stückes. Fragmente davon gingen mir immer wieder mal durch den Kopf, aber ich hatte sowohl den Komponisten als auch den Titel des Stückes nicht mehr parat. Per Zufall bin ich während einer Recherche wieder darübergestolpert. Es handelt sich um das Præludium in e-Moll des norddeutschen Komponisten Nicolaus Bruhns, und zwar die “kleine“, denn es gibt ein weiteres Stück mit derselben Bezeichnung.

Auffällig an dem Stück ist der “zerstückelte Aufbau”. Fast könnte man sagen, es handelt sich um eine willkürliche Aneinanderreihung verschiedener Segmente. Eine “innere Kohärenz” ist jedenfalls nicht auszumachen. Den Beginn bildet ungewöhnlicherweise auch gleich ein Pedalsolo in Sechzehntelnoten.

Auf einem norddeutschen Instrument in ungleichschwebender Temperierung lässt sich das Stück recht authentisch wiedergeben. Thorsten Ahlrichs hat das Glück, ein solches Werk von Arp Schnitger zur Verfügung zu haben. Eine ziemlich gute Einspielung. Es wird eine Weile dauern, bis ich das auch so gut hinbekomme… :)

Pièces de la Renaissance (Chanvrelin)

Pascal Reber hatte 2012 und auch dieses Jahr unter anderem die »Pavanne d’Agleterre« aus der Sammlung von Claude Gervaise gespielt. Noten finden sich beispielsweise im International Music Score Library Project, allerdings gesetzt für Trompete und Orgel. Nur für Orgel gibt es das Druckwerk »Pièces de la Renaissance« von Chanvrelin. Eine Bezugsquelle ist Boeijenga Music aus Leeuwarden, woher ich mir ein Exemplar habe kommen lassen.

Bernhard Marx am Weißenburger Instrument

Am vergangenen Sonntag spielte Bernhard Marx die Vesperale an der Dubois-Orgel in Weißenburg. In der Woche zuvor hatte uns bereits Markus Uhl ausgiebig “verwöhnt”. Bernhard Marx konnte locker mithalten. Er übernahm auch selbst die (bilinguale) Moderation. Mit der Partita von Georg Böhm arbeitete er die verschiedenen Klangfarben des Instrumentes wunderbar heraus. Hier das Programm:

- Nicolas de Grigny (1672-1703) – Hymne Veni creator spiritus (Reims 1699)

- Hymne en taille à 5

- Fugue à 5

- Duo

- Récit de Cromorne

- Dialogue sur les Grands Jeux

- Georg Boehm (1661-1733) – Sieben Variationen der Partita

»Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Menschen Leben« - Johann Sebastian Bach (1685-1750) – An Wasserflüssen Babylon (BWV 653)

- Vincenzo Petrali (1870-1937) – Pastorale per l’Elevazione

- Vincenzo Petrali (1870-1937) – Versetto per il Gloria

- Anna Katharina Winteler (1810-1860) – Alpenrosen-Polka Am Buehl (1851)

Insgesamt hat die Qualität der Konzerte in den vergangenen fünf Jahren deutlich angezogen. So wie ich selbst im Moment als Amateur spiele hätte ich mir in den ersten zwei bis drei Jahren noch zugetraut, mit dem ein oder anderen Organisten in Wettbewerb zu treten. Spätestens seit diesem Jahr hat mich die Demut wieder deutlich eingeholt.

Markus Uhl am Weißenburger Instrument

Heute Nachmittag spielte Markus Uhl die Vesperale an der Dubois-Orgel in Weißenburg.

Als ich das “bachlastige” Programm sah war ich ein wenig enttäuscht, denn das Instrument französischer Bauart eignet sich hierfür nicht sonderlich gut. Wir wurden eines besseren belehrt. Um es mit den Worten des Moderators zu sagen: Markus Uhl hat uns verwöhnt. Da passte einfach alles. Spieltechnik, saubere Rhythmik mit genügend Elastizität wider die automatenhafte Wiedergabe, Gefühl für die Musik bzw. die Stücke, und nicht zuletzt eine beeindruckende Registrierung durch die alle Stimmen sauber durchkamen. Der Mann weiß, was er kann. Das drückte sich unter anderem dadurch aus, dass er auch nicht vor der Triosonate zurückschreckte und ferner eine barocke französische Messe als Improvisation spielte. Auch hier passte alles – Registrierung, Rhythmik (inklusive Notes inégales), Stil.

Wahnsinn. Hier das Programm:

- Johann Sebastian Bach – Prélude en Sol Majeur (BWV 541.1)

- Johann Sebastian Bach – Sonate en Ut Majeur (BWV 529) – Allegro, Largo, Allegro

- Markus Uhl – Suite française improvisée sur le thème «Wer nur den lieben Gott lässt walten»

- Plein Chant (ein Plein Jeu, jedoch mit Trompette als Cantus Firmus im Pedal)

- Trio

- Duo

- Tierce en taille

- Basse de trompette

- Flûtes

- Grands Jeux

- Wolfgang Amadeus Mozart – Œuvre pour orgue mécanique – Andante en Fa Majeur

- Johann Sebastian Bach – Fugue en Sol Majeur (BWV 541.2)

Das war auf jeden Fall eines der besten, wenn nicht gar das beste Konzert dass ich in den vergangenen fünf Jahren an dem Instrument gehört habe. Und plötzlich klingt auch ein Bach wieder erfrischend, spannend und inspirierend. Somit wird es Zeit, dass ich mir auch mal einen “draufschaffe”. Es war schlicht kein Vergleich zu den Darbietungen auf deutschen gleichschwebend gestimmten Instrumenten aus den 1970er Jahren mit nahezu perfekt konstantem Luftdruck. Die Bach’schen Orgelwerke sind wirklich toll, vor allem wenn sie nicht “abgewetzt” daherkommen.

Herzlichen Dank an Markus Uhl. Schön dass es solche Musiker gibt.